L’interview est paru dans la collection Gold Digger éditée par la galerie la B.A.N.K, une série de monographies bilingues réservées aux artistes de la galerie. Soft transgression est le second volume consacré à Zoulikha Bouabdellah, une artiste plasticienne et vidéaste franco-algérienne née en 1977 qui vit et travaille entre Paris et Casablanca. Sa sortie intervient au moment où les thèmes développés par l’artiste depuis 2000 entrent en parfaite résonance avec l’actualité française (création du ministère de l’immigration, le Débat sur l’identité nationale, polémique sur le port du voile, etc…). Propos recueillis par Jérôme Sans en juin 2009 à Paris.

Jérôme Sans : Comment vivez-vous la Trinité de vos origines ? Vous êtes né à Moscou, avez vécu en Algérie et êtes de nationalité française.

Zoulikha Bouabdellah : oui, c’est une combinaison particulière. Ces origines, je les vis en même temps avec deux modes différents. En parvenant à les dissocier et en même temps à les fusionner. Cest une situation que tout le monde ne vit pas de la même manière mais je suis consciente de la chance que j’ai de pouvoir la vivre de cette façon. Récemment, une journaliste m’a demandé comment je me définissais. Je lui ai répondu « comme un arbre ». Mes racines sont en Algérie, mon tronc est en France et mes branches sont ailleurs.

Jérôme Sans : Il y a également une datcha russe qui pend sur une des branches ?

Zoulikha Bouabdellah : Oui, absolument. Même si je pense que c’est une branche lointaine, une sorte de rinceau. Il y a quelques mois, une collectionneuse est venue dans mon atelier. La première chose qu’elle a remarqué ce sont mes poupées russes, notamment une pièce que ma mère a ramené de Moscou quand j’étais enfant. Cette collectionneuse s’en est emparée et a ouvert chacune des poupées, une vingtaine, jusqu’à la dernière. c’était très émouvant parce que cela faisait plus de vingt ans, que je n’avais pas ouvert cette poupée jusqu’au bout.

Vous parlez russe ?

Non, mais mes parents parle le parle couramment.

Que faisaient vos parents en Russie ?

Ils étudiaient. Mon père suivait les cours du VGIK la célèbre école de cinéma de Moscou. Pendant que ma mère se spécialisait en histoire de l’art à l’Université d’État Lomonossov. Leur séjour en Russie aura duré sept ans. C’était une situation particulière, marquée par le contexte des années soixante-dix. L’Algérie vivait les débuts de son indépendance. Il lui fallait former des élites pour diriger et développer le pays. Et la Russie offrait de nombreuses opportunités de ce point de vue. Mes parents sont partis avec cet idéal : apprendre, revenir et construire.

C’est original et intrigant de choisir la Russie à cette époque, non ?

Pas vraiment. A l’époque, les étudiants des pays nouvellement décolonisés avez le choix entre profiter des bourses russes ou françaises. Comme l’Algérie était proches des idéaux socialistes, la Russie a très vite fourni de nombreuses opportunités aux Algériens. Sans compter que dans le domaine du cinéma et de l’histoire de l’art le pays se présentait comme une destination de choix.

A quel moment vos parents ont-ils quitté la Russie ?

En 1977. A l’époque, j’avais à peine 40 jours. Je ne connais donc pas la Russie. Je l’ai juste approchée de loin, des années plus tard, grâce à des amis russes de mes parents qui venaient en Algérie. Quand ils étaient là, mon père et ma mère parlaient russe. C’était une atmosphère étrange, une langue que je ne comprenais pas. Mais c’est justement cette culture et cette langue que j’ignorais qui m’ont permis de saisir à quel point mes parents avaient vécu une autre vie avant moi.

On retrouve quasiment dans la complémentarité de vos parents, l’origine de votre travail. Qu’est-ce qui vous a mené à l’art finalement ?

Ma mère était directrice du Musée des beaux-arts d’Alger et nous vivions dans un appartement de fonction à l’intérieur même du Musée. L’art ? il faut croire que je suis tombé dedans.

Qu’est-ce que votre mère exposait à l’époque ? Quelle était la collection de ce musée des Beaux-Arts ?

Les fonds du musée étaient constitués du patrimoine français resté en Algérie après l’indépendance. Aucune œuvre majeure n’était présentée mais on y trouvait un spectre assez large de l’histoire de la peinture occidentale : des œuvre de l’école flamande et italienne, des tableaux de Renoir, Delacroix, Matisse, Marquet et des dessins et des gravures de Picasso. Il y avait également toute une collection de bronzes. Dès son arrivée à la tête du musée, ma mère s’est lancée dans une mission : développer la collection d’art contemporain algérien et maghrébin.

Que faisait votre père en Algérie ?

Mon père travaillait à la télévision algérienne pour laquelle il a réalisé des documentaires. Avec comme sujet de prédilection la société et l’histoire. Le Centre Pompidou possède un de ces films « Barberousse, mes sœurs » réalisé en 1984. Il parle de la collaboration des femmes algériennes et françaises pour l’indépendance de l’Algérie. Mon père a fait en sorte que les protagonistes se rencontrent vingt ans après. C’est un très beau film.

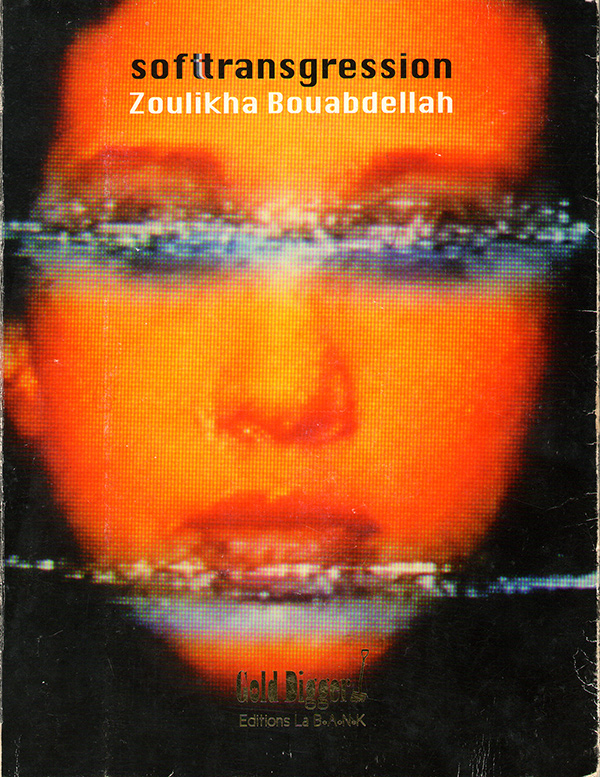

Catalogue GoldDigger, édition de la B.A.N.K,

Couverture (face) : Zoulikha Bouabdellah, Avance rapide, Vidéo (still), 3′,2000.

Direction : Céline Brugnon et Marie-Céline Somolo.

Tiréà 1000 exemplaires chez Tanghe Printing, Belgique.

Vous êtes arrivés en France à 16 ans et avait intégré l’École des Beaux-Arts à Cergy après votre baccalauréat. Quelle est la pièce que vous considérez comme votre première œuvre ?

Pendant mes cinq ans à Cergy, j’ai été invitée dans plusieurs festivals pour présenter des pièces réalisées à l’école. Et c’est avec l’une d’elle que j’ai participé à ma première exposition internationale à la Biennale de Dakar en 2002, avec Simon Njami comme commissaire d’exposition. C’était un moment très important pour moi, une reconnaissance de mon travail alors que je n’avais pas encore mon diplôme ! La pièce était une installation vidéo baptisée Ecran mais je ne la considère pas vraiment comme ma première œuvre parce que ce n’était pas avec elle que je me suis affirmée.

J’ai découvert ma légitimité avec la vidéo Dansons, en 2003. C’est la première fois que je me suis dit « ça y est, parmi tout ce qui se fait aujourd’hui dans l’art contemporain, j’ai droit à ma voix, à mon son ».

C’est une femme, une danseuse du ventre, qui porte le drapeau français en guise de jupe…

Le plan est cadré, très serré, sur le ventre. Le drapeau le couvre entièrement avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge, qui sont formées par les foulards de danse orientale. Tout à coup, la Marseillaise résonne et la femme commence une danse rythmée par le son des piécettes cousues aux foulards. Cette vidéo est une réponse à deux événements. D’abord le défilé du 14 juillet, on y voit toujours ces plans de médailles épinglées sur les poitrines des militaires et des anciens combattants. Des récompenses qui symbolisent la reconnaissance de la Patrie à ses soldats. Ensuite, le fameux match de foot France-Algérie qui s’est joué en 2001, j’ai été très choquée par le procès qui a été fait aux Algériens, accusés d’avoir hué le drapeau français. On a su plus tard qu’ils n’étaient pas algériens, mais français ! En qualifiant les supporteurs d’ « Algériens », en oblitérant la possibilité qu’ils soient citoyens français, même d’origine algérienne, les médias ont mis le doigt sur quelque chose d’essentiel : la France, c’est la Marseillaise, cette marche militaire triomphale et son hymne rassembleur symbolisé par le défilé du 14 juillet, mais c’est aussi une République qui ne reconnaît pas tous ses enfants et se refuse à intégrer les communautés qui vivent tout sa bannière. Dansons est une réponse à ces deux problématiques, en même temps qu’une synthèse de mon travail et des questions qui m’obsédaient à l’époque : les origines, l’identité, la reconnaissance, l’intégration.

A travers cette œuvre qui est aussi un peu la généalogie de votre travail actuel, on retrouve là encore vos deux parents : d’un côté, votre relation à la vidéo et donc avec votre père qui est réalisateur, qui fait des documentaires. Ce rapport de proximité avec ce médium vous le lui devez, j’imagine ?

Oui, en raison de son statut, mais en partie seulement. Le goût de la vidéo m’est venu naturellement d’abord parce que j’ai grandi avec la télé. Il faut imaginer les années de l’Algérie du parti unique où il n’y avait qu’une seule chaîne. C’était notre fenêtre sur le monde. J’ai grandit avec les discours officiels et les documentaire animaliers de la BBC ! Ce n’est que plus tard, lorsqu’il y a eu la parabole, que le monde est entré chez nous.

Ensuite, mon rapport à la vidéo s’explique en réaction à la peinture. J’ai commencé à peindre à l’école mais très vite, je me suis rendu compte que je ne parvenais pas à m’exprimer à travers ce mode. Ce que je voulais dire ne passait pas à travers l’expression de la matière.

Dansons, Zoulikha Bouabdellah. Vidéo (still), 5′, 2003

Biennale de Venise, 2007.

Afriqa remix, Londres, Paris, Dusseldorf, Tokyo, Johannesburg, 2005-2006.

Global feminism, Brooklyn museum, 2008

Tate Moderne, Londres, 2007

Collection Centre Pompidou, Paris

Museum Moderne Kunst Stiftung Ludwing, Vienne.

Sindika Dokolo Fondation, Luanda.

La deuxième référence qui apparaît dans votre travail, après la culture audiovisuel, c’est la femme, certainement une conséquence du rôle inédit et très spécial de votre mère dans la culture algérienne. Que cherchez-vous à dire en particulier sur la femme aujourd’hui ? Par rapport à vos origines dans le contexte français ?

Je ne peux pas parler de mes origines sans évoquer mon identité. Aujourd’hui, je me considère comme franco-algérienne. Et je le ressens d’autant plus en 2009 puisqu’il s’agit d’une date anniversaire pour moi : je suis arrivé à l’âge de 16 ans en France et j’ai aujourd’hui 32 ans. J’ai donc vécu les deux moitiés de ma vie dans 2 pays différents mais à jamais liés par une histoire commune. Alors si je dois parler de la situation de la femme, ma vie passée en Algérie m’oblige à condamner une loi honteuse qui sévit toujours dans ce pays : le code de la famille. Ce code n’est qu’un faire-valoir pour les hommes, il est archaïque et ne correspond plus à ce que sont les femmes d’Algérie aujourd’hui. Elles deviennent autonomes, indépendantes, elles se retrouvent dans tous les corps de métiers, elles siègent au gouvernement. Mais cette loi, qui est inscrite dans la Constitution, sonne encore comme une limite et une insulte à l’avenir des Algériennes.

Pensez-vous que le statut et la perception de la femme algéro-française a évolué en France ?

Le statut a évolué, c’est certain, mais la notion de République et le flou qui entoure le concept de laïcité me gênent de plus en plus. Il n’y a qu’à voir les polémiques sur le tchador. Il suffit que quelques femmes dans une ville X ou une banlieue Y décident de le porter pour qu’une dizaine de députés se réunissent et demande son interdiction. Pour quel motif ? L’atteinte au principe de la laïcité ! En France, j’ai le sentiment que pour résoudre un problème, on se contente de créer une commission. Or, en se focalisant sur la laïcité, on oublie un débat bien plus important, celui de l’intégration et de la reconnaissance. On peut être voilée et se sentir républicaine. On peut être musulmane et se sentir française. 3 million de musulmans vivent en France, mais la construction d’une mosquée apparaît encore comme une hérésie ! Tant que la culture musulmane et l’histoire de l’autre en général ne seront pas acceptées, le débat sur le voile ne sera identifié que comme une chasse aux sorcières. Parce qu’il y a tant d’autres choses à faire. Et d’abord que toutes les femmes, quelle que soient leur origine, se reconnaissent dans la culture française. Evidemment, il y a des femmes qui sont obligés de porter le voile. Mais on ne combattra pas pour leur liberté en l’interdisant. L’impératif, c’est avant tout de changer le regard de la République sur l’identité française.

Faites-vous aussi référence au fait qu’une femme au fait d’être une femme artiste ? Le nombre de femmes artistes en école des beaux-arts est souvent supérieur à celui des hommes mais dans la réalité quotidienne du monde de l’art c’est exactement l’inverse ?

C’est vrai. De même qu’il y a trop peu d’étrangers qui étudient ou font étudier l’art en France. Le pays manque un peu d’ouverture, de mixité, de confrontation. Et s’il y a peu de femmes artistes, il faut aussi noter qu’il y a très peu de femmes commissaire dans le monde de l’art, la création et la direction restent encore trop souvent aux mains des hommes. Cela dit, je fais partie des gens qui pensent qu’il y a un travail féminin et au travail masculin. L’exercice de l’art implique souvent un genre. Et concernant le rapport des femmes à l’art, je pense que le débat doit aussi porter sur cette question.

Two Lovers, Zoulikha Bouabdellah.

Votre travail aborde aussi la difficulté des rapports hommes-femmes ?

J’ai tendance à croire que le plus difficile est désormais du côté des hommes. La femme est en passe de trouver son rôle dans la société, un rôle nouveau, moins binaire qu’à l’époque de la « femme / mère au foyer ». Et cette nouvelle définition bouscule logiquement la place séculaire de l’homme. Cela l’oblige à se définir et il me semble que c’est un exercice délicat et autrement plus complexe. Le rapport à la famille, à l’autorité,… Les femmes leur enlèvent une partie de ces attributs. Que reste-t-il alors à la virilité ? Peut-être à assumer de nouvelles responsabilités.

Comment vous situez-vous par rapport à ce mouvement dit féministe ?

Si la question se pose par rapport au féminisme en France, il est clair que les femmes sont incomparablement plus libre qu’avant et que l’égalité entre les sexes n’est plus une illusion. Quand je suis arrivé en France, j’ai découvert une liberté qui m’était impossible de goûter en Algérie. Seulement, je suis choquée par le discours de certaines femmes, écrivaines, psychologues ou artistes, qui prétendent que le féminisme n’a plus de raison d’être, uniquement parce qu’il n’y aurait plus de combats amené. Ce n’est pas parce qu’on a obtenu quelque chose, qu’on ne doit pas se battre pour le conserver ! Et à ce titre, les Françaises se doivent d’être un exemple. Il y a encore des femmes dans le monde qui subissent le pouvoir des hommes. Pour elles, le combat commence à peine. Qui peut les inspirer et qui peut les aider, si ce n’est nous-mêmes ? Et je ne parle pas uniquement de la situation en Afghanistan, en Arabie Saoudite ou dans certains pays d’Afrique. Il n’est qu’à voir le discours anti-avortement des extrémistes religieux aux États-Unis ! L’Occident n’est pas à l’abri d’un retour à des valeurs conservatrices et prétendument morales.

De quelles femmes artistes vous vous sentez proche ? Quelles femmes sont pour vous emblématique de votre pensée ?

En premier lieu une femme politique Simone Veil. Parce qu’elle a mené son combat pour l’avortement jusqu’au bout et qu’elle a réussi quelque chose qui semblait impossible. Une artiste : Mona Hatoum. Parce que c’est la première femme arabe qui m’ai fait comprendre que je pouvais aussi dire quelque chose.

Vous avez mentionné aussi dans une interview, Gina Pane et Louise Bourgeois.

Louise Bourgeois, ça a été une révélation lorsque j’ai vu pour la première fois la photographie de Robert Mapplethorpe où on la voit avec fillette, cette verge gigantesque sculptée en 1968 qu’elle porte comme une baguette ! Il me semble que la force des femmes, leur subversion et leur désir de transgresser les normes sont incarnés dans cette image. Et Louise Bourgeois me rappelle constamment que le travail de reconnaissance est déjà fait, que le fardeau n’est plus aussi lourd qu’avant, que la liberté de tout dire est acquise. Cette femme est un modèle parce qu’elle s’est entièrement accomplie, seule et sans suivre aucune mode.

Vous avez aussi fait référence au deuxième sexe de Simone Veil pourquoi ?

Oui, c’est une référence explicite à Simone de Beauvoir et à son livre. En Occident, on peut dire que le second sexe est devenu un deuxième sexe. Mais à certains niveaux seulement. A la maison, la division des tâches semble acquise mais en dehors dans le monde du travail, les postes à responsabilités restent encore trop souvent aux mains des hommes. C’est un fait. Ce qui n’empêche pas certains esprits malveillants de considérer le « deuxième sexe » comme un livre qui parle du passé, d’un temps révolu. Moi je persiste à croire que c’est un texte qu’il faut connaître, si l’on veut comprendre le risque qui guette l’identité féminine.

Vous avez revisité à travers vos œuvres les grands artistes de l’espace de la modernité. Commençons peut-être par Malevitch, carré noir sur fond blanc, Pollock, avec les pollockgraphies et le bleu d’Yves Klein avec les foulards. pourquoi avoir remis en scène cette histoire de la modernité masculine à travers des accessoires féminins, comme pour féminiser la grande Histoire ?

Il s’agit en quelque sorte d’un hommage aux femmes artistes de l’époque et leur combat pour parvenir à vivre leur liberté. Défier la censure et accéder à la reconnaissance du public et de leurs pairs masculins. L’histoire de Camille Claudel et d’Auguste Rodin, on est en un sens l’illustration de la difficulté d’être femme et artiste, il y a un siècle à peine. Claudel a vécu toute sa vie dans l’ombre du maître. Aurait-ce été le cas aujourd’hui ? j’en doute. Et je fantasme à l’idée que le Penseur de Rodin aurait pu être la penseuse de Claudel.

Le Baiser, Prix Meurice pour l’art contemporain (2008)

Le Baiser, une sculpture exposée à l’hôtel Le Meurice, rue de Rivoli à Paris

Elle est composée de deux colonnes qui se courbent pour s’unir en un improbable baiser.

Vous parlez de manière récurrente de transgression pour définir votre travail. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Même si je ne fais pas de la subversion un but en soit, je pense que la transgression est une composante essentielle de la modernité. C’est elle qui nous permet de sortir des sentiers battus, de changer les codes et de voir ailleurs. Comme j’aime la vie, j’aime aussi cette phrase de Barthes qui disait : « être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est mort ».

Mais la transgression, autrement dit la nouveauté, doit se faire d’une façon subtile et intelligente. C’est à ce prix qu’on arrive à faire avancer les choses. Ma méthode : J’avance un peu et j’attends les réactions. C’est ce que j’appelle la transgression. Je crois que ça vient de ma famille en Algérie. Une famille conservatrice et très fidèle aux traditions. A l’intérieur de ce carcan, seules des femmes ont bravé les règles de manière adroite, ce qui leur a permis d’éviter l’excommunication. En essayant de changer les coutumes, ces femmes ont agrandi leur liberté quitte à faire des concessions. Par exemple, ma mère voulait faire des études en Russie, pour parvenir à ses fins, elle s’est débrouillée pour se marier.

C’est un peu la métaphore de l’art en général et de la vie.

Certainement et c’est une constante : les femmes qui possèdent cet instinct de liberté arrivent toujours à se faire une place même si le terrain sur lequel elles lorgnent est réservé aux hommes. Il faut simplement faire les choses en douceur, sans que cela se voit de l’extérieur. Si une femme veut vendre sa voiture, elle va devoir faire en sorte que son mari s’en occupe afin que les autres et parfois même lui s’imaginent qui s’agit de son propre chef.

Quel est votre rapport à la religion ?

Comme toutes les jeunes filles ayant été à l’école en Algérie, j’ai étudié le Coran et l’islam. Mais je ne suis pas croyante.

Vos deux parents sont musulmans ?

Par l’éducation, oui. Mais leurs idées politiques les ont amenés à ce à se tourner rapidement vers le communisme, et donc très vite à devenir athées. Cependant, mes parents ont toujours gardé une immense admiration pour ce que la culture arabe et musulmane a produit de plus beau. Et je suis dans cette filiation. Quand j’étais petite, mes parents ont tout fait pour nous emmener à Grenade, mes sœurs et moi afin de voir l’Alhambra ! Et ce n’est pas un hasard : c’est l’époque de l’âge d’or de la civilisation musulmane tolérante et ouverte sur le monde.

Comment voyez-vous le monde arabe aujourd’hui ?

Ce que je vois du monde arabe aujourd’hui, ce sont ses manques. Et en premier lieu le manque de démocratie et d’égalité. Mais le monde arabe a aussi besoin d’exister autrement qu’au travers de clichés. C’est un monde complexe qui ne ressemble pas à ce que l’on voit dans les médias. C’est cette complexité qui en fait sa richesse et sa force et il me semble que l’on peut dire la même chose de l’Europe.

Les clichés sont les mêmes pour la France, certains nous bloquent considérablement d’ailleurs.

Bien sûr, il y a des Français qui ne se sentent pas européens parce qu’ils ne voient pas le lien qui les unit avec la Pologne ou la Hongrie par exemple. Le débat sur l’entrée de la Turquie dans l’Union montre que, plus de 50 ans après sa création, l’Union européenne se demande pour la première fois, ce qu’elle est réellement ! Je crois que cette réflexion devrait être la même pour le monde arabe. Comme les pays d’Europe, les pays arabes, ont des intérêts différents, voire opposés.

Et comment penser un territoire composé d’arabes, de berbères, de musulmans, de chrétiens et de juifs ? Hormis, la langue et l’histoire, qu’est-ce qui unit les Arabes. Je suis convaincue que les réponses à ces questions, ces derniers ne les trouveront que le jour où la démocratie sera acquise. Le jour où les Arabes seront des citoyens.

Ne croyez-vous pas que la nouvelle génération d’artistes, dont vous faites partie, et qui émergent dans les pays arabes, va permettre de faire évoluer et d’effacer certains clichés ? Le mouvement en cours était inimaginable, il y a 10 ans. Jamais on n’aurait pu penser voir autant d’artistes émerger du monde arabe et s’installer naturellement sur la scène internationale, qu’en pensez-vous ?

Oui, mais il a fallu du temps. Quand on regarde la peinture algérienne des années 50, on remarque quelque chose de flagrant. Les artistes formés dans les écoles françaises, produisaient un art similaire à ce que l’on trouvait en Europe, tout en essayant d’intégrer certains traits de la culture arabe. Dans leur peinture, on retrouve donc des signes, des symboles, de la calligraphie, de l’arabesque, mais tout cela est montré si timidement que l’on se demande presque s’ils osent assumer d’où ils viennent !

Aujourd’hui, les artistes arabes se sont libérés de ce paternalisme et ont définitivement tiré un trait sur le principe, longtemps admis, d’une supériorité de la culture occidentale. Leur force réside dans l’acceptation totale de leur culture avec tout ce qu’elle possède de contradictoire. Et comme cette culture est née de l’ouverture à l’autre, ces artistes ont développé une étonnante capacité à fusionner les inspirations. Beaucoup vivre d’ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Ce qui fait qu’aujourd’hui, l’art d’un artiste arabe se caractérise le plus souvent par son aspect « hybride ».

Quels sont les artistes arabes avec lesquels vous vous sentez particulièrement proche ou avec qui vous avez des affinités singulières ?

Je pourrais presque tous les citer. Mona Hatoum, parce que c’est un travail qui a été très politique et sans compromis. Shirin Neshat, pour cette question de la culture de multiples de la fusion des espaces. kader Attia, pour son intelligence des formes et des situations. Adel Abdessemed, pour sa folie et cette façon de regarder toujours vers le ciel. Zineb Sedira, pour son ouverture d’esprit et son affranchissement des frontières. Djamel Tata, pour sa poésie.

Amel kenawy, peut-être ?

Oui, Amel kenawy. Pour son honnêteté, elle donne tout, elle nous révèle tout. Ça demande une vraie force. Qui d’autre ? Emily Jacir, Yto Barrada…

Yto Barrada soutient et développe des projets pour la Cinémathèque de Tanger, Kader Attia et Zineb Sedira vont créer ensemble un lieu à Alger pour permettre l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes algériens et partager leur expérience d’artistes. Est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment d’avoir une mission pour faire évoluer les choses dans le contexte local d’Alger ou ailleurs ?

Oui, j’aimerais créer un lieu ici, à Paris. Un lieu consacré à l’art contemporain arabe avec une collection et des expositions temporaires. Je pense que c’est important qu’il y ait un lieu comme cela, eu égard au nombre de français d’origine arabe et aux liens qui unissent la France au Maghreb et au Machrek.

Le mot amour est justement le sujet de plusieurs séries d’œuvres récentes, pourquoi ?

Ce mot « Amour », « Hobb » en arabe, j’aimerais que ça devienne une sorte d’icône, qu’il rentre dans l’imagerie collective. « Hobb » c’est selon moi l’aboutissement d’une langue capable de décliner le sentiment amoureux au moyen d’une centaine de mots. Aujourd’hui, ce qui symbolise la culture arabe, c’est encore le croissant. Mais ce signe est aussi un référent religieux, alors que « Hobb » ne l’est pas forcément. Selon moi, sa forme est intéressante parce que ses courbes et ses rondeurs sont en quelques sortes une synthèse du féminin. C’est pour cette raison que je trouve ce mot parfait dans la forme pour devenir le symbole de la culture arabe, c’est aussi une évocation de Robert Indiana et de sa sculpture « love ». « Hobb » en est l’écho, oriental et féminin

C’est une œuvre que vous allez « développer » ?

Oui, je travaille sur ce thème et je développe toute une série de dessins qui sont des positions amoureuses figurées par le mot « Hobb ». Le développement de cette série porte sur un des paradoxes les plus visibles de la culture islamique. Parce que la représentation imagée de l’acte amoureux est interdite, la langue arabe s’est dotée d’un vocabulaire exceptionnellement riche, varié et poétique pour décrire l’acte dans toute sa puissance.

Comme le dit l’écrivaine syrienne, Salwa Al Neimi, « l’arabe est la langue du sexe ». De nombreux traités érotiques dont certains vieux de plusieurs siècles font référence en la matière. Mais s’ils existent, les mots de l’amour n’ont plus le droit de citer dans les pays musulmans. La morale et la censure sont passées par là. Résultats, en Occident le cliché qui veut qu’il n’y ait pas de sexe dans la société Islamique a encore de beaux jours devant lui. Or ce travail que j’ai commencé avec la série des « Chéri » en 2007, se présente comme une forme de réhabilitation de ce que le monde arabe a longtemps célébré à travers sa langue et sa poésie : l’amour physique.

Propos recueillis par Jérôme Sans en juin 2009 à Paris.

Source :“Softransgression”, Zoulikha Bouabdellah.

les éditions la B.A.N.K, Collection Gold Digger, 2009 (Belgique).

Site internet : Zoulikha Bouabdallah